최근 미국언론연구소(API)가 낸 ‘변화의 청사진’에 소개된 주요 신문의 혁신 프로젝트에는 ‘다음 세대를 위한’ 관점이 녹아 있다. 오늘날 신문이 처한 위기의 본질은 폭발적으로 늘어난 디지털 세대에 대처하지 못한 데 있기 때문이다.

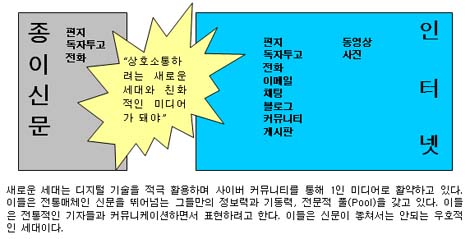

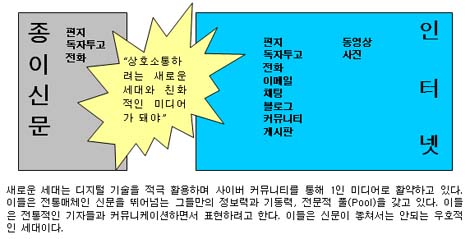

이에 따라 디지털과 경쟁해온 신문업계는 새로운 패러다임을 진행 중이다. 이 패러다임은 첫째, 멀티미디어를 향한 투자 둘째, 쌍방향 소통을 위한 설계 셋째, 콘텐츠의 가치를 높이는 과정 등으로 요약할 수 있다.

우선 평면적 정보만을 담을 수 있던 종이를 벗어나 웹 사이트 등을 통해 멀티미디어 뉴스를 제공하면서 다른 미디어 기업들과의 제휴가 주목받고 있다. 뉴욕타임즈와 마이크로소프트사간의 협력으로 탄생한 ‘타임즈 리더(Times Reader)’는 대표적이다.

또 언제 어디서나 뉴스 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하기 위한 신문업계의 고민은 ‘다운로드’ 서비스로 풀어가고 있다. 오디오, 비디오 등 다양한 형식의 뉴스 콘텐츠가 배포될 수 있도록 하는 것이다.

콘텐츠 업계에 일고 있는 원소스멀티유즈(One-source multi-use)에서 멀티소스 멀티유즈(Multi-source multi-use)의 변화가 신문도 예외일 수는 없다. 하나의 뉴스를 다른 플랫폼에 싣는 것 이상으로 UCC를 포함 다양한 정보들을 취사선택, 재가공해서 수많은 곳으로 전달하는 일이 그것이다.

이용자들과 다가서기 위한 고민은 콘텐츠의 형식과 내용, 생산과 배포의 과정만 혁신시키는 게 아니다. 뉴스 콘텐츠를 소비하는 이용자인 독자들과도 열린 광장을 통해 더 많은 접점을 창출하게끔 한다.

워싱턴포스트와 뉴스위크가 지난 6월 논설위원들의 블로그를 개설한 것도 같은 맥락이다. 미국의 유력 매체들 가운데 스태프(staff)들이 웹 사이트에 참여하고 있지 않는 경우는 드물다.

특히 이용자들과 함께 정보를 공유하고 라이프사이클을 일치시키려는 경향도 있다. 시카고에서 발행되는 한 신문(The surburban Chicago Daily Herald)은 영화-음악-외식-파티(이벤트) 등의 광범위한 일상의 주제에 대해 별도의 커뮤니티 사이트를 오픈했다.

지난해 댈러스모닝뉴스는 아예 편집국 기자들과 이용자가 소통하는 게시판을 개설했다. 심지어 로이터통신은 가상세계(The second life)를 경험하고 있는 이용자들과 같이 호흡하기 위해 ‘지국’을 개설하고 전담기자를 배치했다.

이러한 노력 한편으로는 콘텐츠 그 자체의 변화에도 집중하고 있다. 독자들이 종이신문에게 원하는 것은 웹 사이트나 TV, 모바일에서 기대하는 것과는 다르기 때문이다.

종이신문의 뉴스 콘텐츠는 확실히 과거보다 스트레이트형 기사에서 더욱 더 분석적인 해설 기사로 바뀌고 있다. 그리고 신문 고유의 냉정한 판단 이전에 충분히 유능한 전문가들의 의견을 골고루 전달하면서 신뢰도를 끌어 올리는 전통매체의 특징을 살린다.

신문 주말판의 경우는 한층 전문적이거나 레저-취미 등 독자의 일상과 친숙하게 조우할 수 있는 쪽으로 기울고 있다. 골프와 휴양지, 호텔, 레스토랑, 재테크 정보도 더욱 차별화를 기한다. 얼마전 고급지 지향을 선언한 한겨레신문의 ‘책과 지성’은 상당한 지식정보를 담으며 천편일률적인 경향을 벗어났다.

또 인터넷, 모바일, TV 등에서 뉴스 콘텐츠를 얼마나 효과적으로 전달할 수 있을지에 대한 고려도 상당히 중요한 이슈가 되고 있다. 예를 들면 쌍방향 소통이 이뤄지는 인터넷에서는 이용자들의 참여가 가능한 콘텐츠를 제공하고 있다.

디지털스토리텔링(digital story telling) 기법을 통해서 이용자들이 뉴스 콘텐츠에 흥미를 느끼고 다양한 감동을 줄 수 있도록 디자인과 역동성을 추가한다. 뉴욕타임즈처럼 온전한 통합뉴스룸 배경에서 정기적으로 산출된 것은 아니지만 동아일보-동아닷컴의 ‘디지털스토리텔링’(6대 도시 화재출동 GIS분석)은 좋은 예이다.

신문의 혁신은 간단한 일이 아니다. 대규모의 투자 재원도 필요하다. 결정해야 할 것들 역시 복잡하게 얽혀 있다. 그러나 신문이 온-오프라인에서 견지해야 할 원칙은 간단하다. 정보를 공급하는 제공자의 관점이 아니라 이용자의 시선으로 새로운 전환을 해야 한다는 점이다.

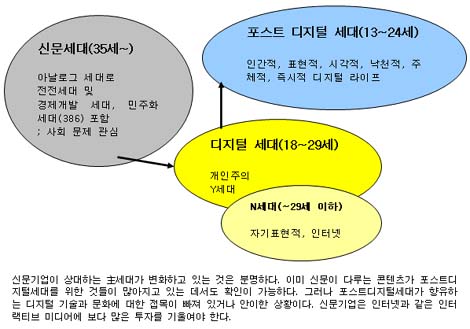

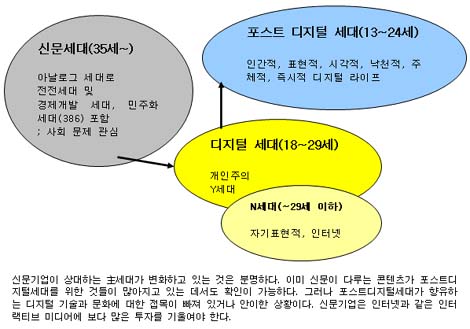

이와 관련 제일기획이 지난 9월 포스트 디지털 세대(Post Digital Generation, 이하 PDG)의 등장을 분석한 것은 올드 미디어인 신문기업에게 중요한 화두가 될지 모른다. 13~24세의 PDG는 콘텐츠 소비라는 측면에서 시각적이며 즉시적이고 참여적이기 때문이다.

또 PDG는 편리를 추구하며 고립된 개인주의에 머무는 디지털세대(18~29세, Y세대)와 다르게 주체적이며 낙천적이고 인간적인 면모를 보여준다. 또 자기표현 열망이 강한 N세대(29세 이하)와 동일하며, 개인적인 것을 좇는 X세대(22~36세)와는 다르게 인간관계를 위해 디지털을 적극 활용한다.

여기서 하나의 단서를 찾아야 한다. 35세 이후의 이른바 ‘신문 세대(Newspaper Generation)’는 디지털 미디어 환경에서 콘텐츠 소비, 생산, 유통의 주도권을 잃었다. 따라서 올드미디어인 종이신문이 상대하는 또 다른 세대 PDG는 과거의 신문제작과는 다른 상황을 요구한다.

다시 말해 신문이 새로운 세대를 위한 설계에 들어간다고 할 때, 그것은 디지털과 결합하는 것을 전제로 한다. 종이신문은 IT기술, 엔지니어(소프트웨어 개발자)과 더 많은 협력이 필요하다. 이미 국내외 유력 매체들은 이 방면으로 상당한 투자를 진행하고 있다.

그러나 신문사들이 인터넷 기업을 인수하고 웹 사이트를 운영하는 것은 결과적으로 ‘다음 세대(Next Generation)’를 향한 작업이지, 그 자체가 돈벌이의 수단이 될 수는 없다. 만약 이것을 새로운 비즈니스로만 이해한다면 큰 실망을 안겨줄지 모른다.

BBC 같은 세계적인 미디어기업이 자사의 콘텐츠에 대한 이용자들의 공유를 가치있게 보는 것은 그만한 이유가 있다. 그것이 BBC를 새로운 세대들에게 각인시키며 효용있는 콘텐츠로 둔갑시키기 때문이다.

물론 한국의 상황은 글로벌 시장을 상대하는 BBC류와는 다르다. 그러나 중요한 것은 ‘다음 세대’를 위한 철학이 필요하다는 점이다. 신문도 장기적인 전략을 위해 그에 못지 않은 인식전환이 뒤따라야 할 것이다.

하지만 조선, 중앙, 동아 3개 매체의 발행부수 점유율이 75%를 넘는 한국시장은 하루하루 살아갈 길에 매달리게 한다. 지역신문을 포함 상당수 매체들이 ‘살 궁리’에 빠듯한 상황에서 메이저 신문도 예외는 아니다.

대규모 구조조정이 예고된 한 신문기업의 고위 관계자는 “기자들은 임금을 올려달라고만 하고 전체 시장의 개선 가능성은 없다”며 ‘자문’을 구해왔다. 또다른 신문의 경영기획실 관계자는 “아무리 콘텐츠를 개선해도 시장 반응이 없다”고 안타까워 했다.

한국의 신문시장은 이렇게 냉혹하다. 그것이 불합리하게 구조화된 시장인가는 더 이상 중요하지 않다. 역사를 되돌릴 수 없기 때문이다. 다음 세대를 위한 신문의 전략을 수립하고 장기전으로 가야 한다.

포스트 디지털 세대에게 신문의 브랜드를 가족처럼, 친구처럼, 학교처럼 런칭하느냐의 승부처가 이미 펼쳐졌다. 부족한 시재금, 노동조합의 집단이기주의, 오너의 리더십 부재, 연공-학연의 조직문화 등 다양한 숙제를 안고 있는 신문기업이 시간을 허비하는 동안 이미 상황은 변화하고 있다.

문화부 국감자료에 따르면 상대적으로 진보적인 논평을 유지해온 한겨레, 경향의 시장 점유율은 두 신문을 합쳐 지난 5년간 제자리를 면치 못하고 있다. 2001년 15%에 육박했던 한국일보는 2005년 5.5%로 빅4에서 멀찌감치 떨어졌다.

특히 조선, 중앙, 동아의 시장점유율이 비록 발행부수 기준으로 75%를 넘어섰지만 이들 매체가 총매출액에서도, 그리고 개별기업의 점유율 신장세도 거의 제자리이거나 하락하고 있는 것은 특징적이다.

광고를 집행하는 기업들이 제한된 광고비를 갖고 있는 이상 이러한 현상은 더욱 심화할 것이다. 신문 광고 단가의 평균적인 하락, 신문광고 시장 자체의 축소를 포함 빈익빈 부익부는 지속될 것이다.

제한된 시장을 높은 수준의 브랜드 흡인력이 없는 매체들이 치열하게 경쟁하면서 전체 시장을 키우지도 못하고 스스로 죽어가고 있는 상황이다. 온라인에서도 마찬가지다. ‘시장 진입’이란 명목으로 모바일 뉴스, DMB에 투자하고 있지만 시장 이용자들과는 유의미하게 만나지 못하고 있다.

그 반면 조선일보의 엠군이 런칭한 Tagstory.com은 젊은 이용자들의 입소문을 타고 인기몰이를 하고 있다. 중앙일보 조인스닷컴의 여성포털 ‘팟찌닷컴’도 선정적인 콘텐츠에도 불구하고 나름대로 특화된 콘텐츠를 내세워 선전하고 있다.

이러한 디지털 결합은 포스트 디지털 세대를 향한 신문의 마지막 승부처가 될 전망이다. 이를 위해 그나마 남은 실탄을 아낌없이 써야 할 때가 왔다. 그것을 조직을 유지하는 임금 재보전 용도로 할 것인지, 아니면 제대로 전략을 수립하고 전장으로 나아가는 데 쓸 것인지 스스로 결정해야 한다.

‘다음 세대를 위한 신문’. 그것은 신문 그 이상의 신문을 요구하는 대장정이다.

이에 따라 디지털과 경쟁해온 신문업계는 새로운 패러다임을 진행 중이다. 이 패러다임은 첫째, 멀티미디어를 향한 투자 둘째, 쌍방향 소통을 위한 설계 셋째, 콘텐츠의 가치를 높이는 과정 등으로 요약할 수 있다.

우선 평면적 정보만을 담을 수 있던 종이를 벗어나 웹 사이트 등을 통해 멀티미디어 뉴스를 제공하면서 다른 미디어 기업들과의 제휴가 주목받고 있다. 뉴욕타임즈와 마이크로소프트사간의 협력으로 탄생한 ‘타임즈 리더(Times Reader)’는 대표적이다.

또 언제 어디서나 뉴스 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하기 위한 신문업계의 고민은 ‘다운로드’ 서비스로 풀어가고 있다. 오디오, 비디오 등 다양한 형식의 뉴스 콘텐츠가 배포될 수 있도록 하는 것이다.

콘텐츠 업계에 일고 있는 원소스멀티유즈(One-source multi-use)에서 멀티소스 멀티유즈(Multi-source multi-use)의 변화가 신문도 예외일 수는 없다. 하나의 뉴스를 다른 플랫폼에 싣는 것 이상으로 UCC를 포함 다양한 정보들을 취사선택, 재가공해서 수많은 곳으로 전달하는 일이 그것이다.

이용자들과 다가서기 위한 고민은 콘텐츠의 형식과 내용, 생산과 배포의 과정만 혁신시키는 게 아니다. 뉴스 콘텐츠를 소비하는 이용자인 독자들과도 열린 광장을 통해 더 많은 접점을 창출하게끔 한다.

워싱턴포스트와 뉴스위크가 지난 6월 논설위원들의 블로그를 개설한 것도 같은 맥락이다. 미국의 유력 매체들 가운데 스태프(staff)들이 웹 사이트에 참여하고 있지 않는 경우는 드물다.

특히 이용자들과 함께 정보를 공유하고 라이프사이클을 일치시키려는 경향도 있다. 시카고에서 발행되는 한 신문(The surburban Chicago Daily Herald)은 영화-음악-외식-파티(이벤트) 등의 광범위한 일상의 주제에 대해 별도의 커뮤니티 사이트를 오픈했다.

지난해 댈러스모닝뉴스는 아예 편집국 기자들과 이용자가 소통하는 게시판을 개설했다. 심지어 로이터통신은 가상세계(The second life)를 경험하고 있는 이용자들과 같이 호흡하기 위해 ‘지국’을 개설하고 전담기자를 배치했다.

이러한 노력 한편으로는 콘텐츠 그 자체의 변화에도 집중하고 있다. 독자들이 종이신문에게 원하는 것은 웹 사이트나 TV, 모바일에서 기대하는 것과는 다르기 때문이다.

종이신문의 뉴스 콘텐츠는 확실히 과거보다 스트레이트형 기사에서 더욱 더 분석적인 해설 기사로 바뀌고 있다. 그리고 신문 고유의 냉정한 판단 이전에 충분히 유능한 전문가들의 의견을 골고루 전달하면서 신뢰도를 끌어 올리는 전통매체의 특징을 살린다.

신문 주말판의 경우는 한층 전문적이거나 레저-취미 등 독자의 일상과 친숙하게 조우할 수 있는 쪽으로 기울고 있다. 골프와 휴양지, 호텔, 레스토랑, 재테크 정보도 더욱 차별화를 기한다. 얼마전 고급지 지향을 선언한 한겨레신문의 ‘책과 지성’은 상당한 지식정보를 담으며 천편일률적인 경향을 벗어났다.

또 인터넷, 모바일, TV 등에서 뉴스 콘텐츠를 얼마나 효과적으로 전달할 수 있을지에 대한 고려도 상당히 중요한 이슈가 되고 있다. 예를 들면 쌍방향 소통이 이뤄지는 인터넷에서는 이용자들의 참여가 가능한 콘텐츠를 제공하고 있다.

디지털스토리텔링(digital story telling) 기법을 통해서 이용자들이 뉴스 콘텐츠에 흥미를 느끼고 다양한 감동을 줄 수 있도록 디자인과 역동성을 추가한다. 뉴욕타임즈처럼 온전한 통합뉴스룸 배경에서 정기적으로 산출된 것은 아니지만 동아일보-동아닷컴의 ‘디지털스토리텔링’(6대 도시 화재출동 GIS분석)은 좋은 예이다.

신문의 혁신은 간단한 일이 아니다. 대규모의 투자 재원도 필요하다. 결정해야 할 것들 역시 복잡하게 얽혀 있다. 그러나 신문이 온-오프라인에서 견지해야 할 원칙은 간단하다. 정보를 공급하는 제공자의 관점이 아니라 이용자의 시선으로 새로운 전환을 해야 한다는 점이다.

이와 관련 제일기획이 지난 9월 포스트 디지털 세대(Post Digital Generation, 이하 PDG)의 등장을 분석한 것은 올드 미디어인 신문기업에게 중요한 화두가 될지 모른다. 13~24세의 PDG는 콘텐츠 소비라는 측면에서 시각적이며 즉시적이고 참여적이기 때문이다.

또 PDG는 편리를 추구하며 고립된 개인주의에 머무는 디지털세대(18~29세, Y세대)와 다르게 주체적이며 낙천적이고 인간적인 면모를 보여준다. 또 자기표현 열망이 강한 N세대(29세 이하)와 동일하며, 개인적인 것을 좇는 X세대(22~36세)와는 다르게 인간관계를 위해 디지털을 적극 활용한다.

여기서 하나의 단서를 찾아야 한다. 35세 이후의 이른바 ‘신문 세대(Newspaper Generation)’는 디지털 미디어 환경에서 콘텐츠 소비, 생산, 유통의 주도권을 잃었다. 따라서 올드미디어인 종이신문이 상대하는 또 다른 세대 PDG는 과거의 신문제작과는 다른 상황을 요구한다.

다시 말해 신문이 새로운 세대를 위한 설계에 들어간다고 할 때, 그것은 디지털과 결합하는 것을 전제로 한다. 종이신문은 IT기술, 엔지니어(소프트웨어 개발자)과 더 많은 협력이 필요하다. 이미 국내외 유력 매체들은 이 방면으로 상당한 투자를 진행하고 있다.

그러나 신문사들이 인터넷 기업을 인수하고 웹 사이트를 운영하는 것은 결과적으로 ‘다음 세대(Next Generation)’를 향한 작업이지, 그 자체가 돈벌이의 수단이 될 수는 없다. 만약 이것을 새로운 비즈니스로만 이해한다면 큰 실망을 안겨줄지 모른다.

BBC 같은 세계적인 미디어기업이 자사의 콘텐츠에 대한 이용자들의 공유를 가치있게 보는 것은 그만한 이유가 있다. 그것이 BBC를 새로운 세대들에게 각인시키며 효용있는 콘텐츠로 둔갑시키기 때문이다.

물론 한국의 상황은 글로벌 시장을 상대하는 BBC류와는 다르다. 그러나 중요한 것은 ‘다음 세대’를 위한 철학이 필요하다는 점이다. 신문도 장기적인 전략을 위해 그에 못지 않은 인식전환이 뒤따라야 할 것이다.

하지만 조선, 중앙, 동아 3개 매체의 발행부수 점유율이 75%를 넘는 한국시장은 하루하루 살아갈 길에 매달리게 한다. 지역신문을 포함 상당수 매체들이 ‘살 궁리’에 빠듯한 상황에서 메이저 신문도 예외는 아니다.

대규모 구조조정이 예고된 한 신문기업의 고위 관계자는 “기자들은 임금을 올려달라고만 하고 전체 시장의 개선 가능성은 없다”며 ‘자문’을 구해왔다. 또다른 신문의 경영기획실 관계자는 “아무리 콘텐츠를 개선해도 시장 반응이 없다”고 안타까워 했다.

한국의 신문시장은 이렇게 냉혹하다. 그것이 불합리하게 구조화된 시장인가는 더 이상 중요하지 않다. 역사를 되돌릴 수 없기 때문이다. 다음 세대를 위한 신문의 전략을 수립하고 장기전으로 가야 한다.

포스트 디지털 세대에게 신문의 브랜드를 가족처럼, 친구처럼, 학교처럼 런칭하느냐의 승부처가 이미 펼쳐졌다. 부족한 시재금, 노동조합의 집단이기주의, 오너의 리더십 부재, 연공-학연의 조직문화 등 다양한 숙제를 안고 있는 신문기업이 시간을 허비하는 동안 이미 상황은 변화하고 있다.

문화부 국감자료에 따르면 상대적으로 진보적인 논평을 유지해온 한겨레, 경향의 시장 점유율은 두 신문을 합쳐 지난 5년간 제자리를 면치 못하고 있다. 2001년 15%에 육박했던 한국일보는 2005년 5.5%로 빅4에서 멀찌감치 떨어졌다.

특히 조선, 중앙, 동아의 시장점유율이 비록 발행부수 기준으로 75%를 넘어섰지만 이들 매체가 총매출액에서도, 그리고 개별기업의 점유율 신장세도 거의 제자리이거나 하락하고 있는 것은 특징적이다.

광고를 집행하는 기업들이 제한된 광고비를 갖고 있는 이상 이러한 현상은 더욱 심화할 것이다. 신문 광고 단가의 평균적인 하락, 신문광고 시장 자체의 축소를 포함 빈익빈 부익부는 지속될 것이다.

제한된 시장을 높은 수준의 브랜드 흡인력이 없는 매체들이 치열하게 경쟁하면서 전체 시장을 키우지도 못하고 스스로 죽어가고 있는 상황이다. 온라인에서도 마찬가지다. ‘시장 진입’이란 명목으로 모바일 뉴스, DMB에 투자하고 있지만 시장 이용자들과는 유의미하게 만나지 못하고 있다.

그 반면 조선일보의 엠군이 런칭한 Tagstory.com은 젊은 이용자들의 입소문을 타고 인기몰이를 하고 있다. 중앙일보 조인스닷컴의 여성포털 ‘팟찌닷컴’도 선정적인 콘텐츠에도 불구하고 나름대로 특화된 콘텐츠를 내세워 선전하고 있다.

이러한 디지털 결합은 포스트 디지털 세대를 향한 신문의 마지막 승부처가 될 전망이다. 이를 위해 그나마 남은 실탄을 아낌없이 써야 할 때가 왔다. 그것을 조직을 유지하는 임금 재보전 용도로 할 것인지, 아니면 제대로 전략을 수립하고 전장으로 나아가는 데 쓸 것인지 스스로 결정해야 한다.

‘다음 세대를 위한 신문’. 그것은 신문 그 이상의 신문을 요구하는 대장정이다.

출처 : 기자협회보 2006.10.23.

'Online_journalism' 카테고리의 다른 글

| The rise of 'citizen journalism' (0) | 2006.10.25 |

|---|---|

| [펌] 언론사닷컴, 파격편집 (0) | 2006.10.11 |

| 21세기 신문과 기자 (0) | 2006.10.09 |

댓글