요즘 신문업계의 화두는 공짜 뉴스에 대한 회의론이다. 종사자들의 커피값도 되지 않는 돈을 받고 포털에 뉴스를 공급하지 말자는 해묵은 지적에서부터 검색엔진의 뉴스 크롤링으로 얻을 것은 없다는 비판의 목소리가 높아 가고 있다.

광고매출 격감 등 걷잡을 수 없는 신문업계의 위기 국면에서 불거져 나온 문제제기라고 할 수 있다. 뉴스코퍼레이션의 맹주 루퍼트 머독은 아예 ‘뉴스 무료시대’의 종언을 선언하고 나섰다. 뉴욕타임스는 아예 자사 웹 사이트 접속료를 받겠다는 ‘획기적’인 방안을 고민하고 나섰다.

미국 서던캘리포니아대 디지털미래센터(Center for the Digital Future at the University of Southern California)의 최근 연구조사에 따르면 “오늘날 10대는 어느 세대보다 뉴스에 관심이 많지만 뉴스를 접하는 유일한 곳은 온라인 사이트”이며 “신문으로는 새로운 독자가 보충되지 않을 것”으로 나타났다.

□ “뉴스 콘텐츠 무료로 퍼주는 건 끝내야“

이미 신문업계는 온라인 뉴스 이용자를 잡기 위해 60년만에 속보 비즈니스에 돌입한지 오래다. 대부분의 뉴스룸은 온라인 뉴스만 생산하는 기자를 두고 있다. 과거 TV, 라디오에 밀려 속보를 제공하는데는 한계가 있었던 신문이 디지털 환경에선 대등한 경쟁력을 갖게 됐기 때문이다.

그러나 방대한 뉴스 아카이브, 뉴스 편집과 생산에선 타의 추종을 불허하는 숙련된 종사자를 보유한 신문업계마저도 온라인에서 고전을 면치 못하고 있다. 여전히 신문 고유의 브랜드 아이덴터티가 시장 내 일정한 영향력을 행사하고 있음에도 성공적인 온라인 비즈니스는 실현하지 못하고 있는 것이다.

신문은 광고주 이탈 속에 감면, 감원, 감부라는 극약처방은 물론이고 폐간까지 고려하고 있다. 디지털이라는 무대가 열렸건만 주역이 되지 못하면서 미래도 가늠할 수 없게 됐다. 이같은 장기위협(long-term threat)에 직면한 신문업계의 살 길은 정녕 없는 것일까?

뉴스페이퍼내셔널네트워크(Newspaper National Network) 제이슨 클라인(Jason Klein) 회장은 “신문사마다 웹 사이트를 구축해 나름대로 많은 온라인 오디언스도 확보했다”면서 “그럼에도 웹에선 신문광고 감소분을 메울 정도의 매출이 나오지 않는 것은 뉴스를 공짜로 제공하기 때문”이라고 지적한다.

지난 세기 신문은 1920~1930년대 대공황도 이겨냈고 라디오와 텔레비전 등장에 따른 경쟁도 이겨냈다. 그러나 인터넷과 스마트폰이 등장하면서 분위기가 달라졌다. 뉴스 수요 자체는 강하지만 웹에서 얼마든지 공짜로 볼 수 있는 문화가 정착된 것이다.

이에 따라 대부분의 신문업계 전문가들은 신문이 만드는 뉴스가 가치를 인정받아야 하며 다양한 포맷으로 뉴스를 공급해야 한다는데 이견이 없는 상황이다. 종이신문 구독자는 온라인에서도 공짜로 볼 수 있도록 하지만 비구독자는 돈을 내도록 하는 단일요금제가 필요하다는 것이다.

□ 특별하고 창조적인 뉴스는 유료화해야

웹으로 뉴스를 제공한지 10여년을 넘기는 이 시점에서 가장 성공적인 뉴스 유료화 모델을 정착시킨 월스트리트저널 온라인 뉴스룸 앨런 머레이(Alan Murray) 편집국장의 이야기는 흥미롭다.

“최선의 모델은 유료와 무료 콘텐츠의 혼합이다. WSJ는 정치, 문화, 오피니언, 일부 속보, 블로그 등은 무료로 제공하지만 나머지는 유료로 판매한다”면서 “인기있는 콘텐츠는 트래픽을 위해 무료로 제공하더래도 소수에게 어필할 수 있는 콘텐츠는 돈을 받아야 한다”

예를 들면 노르웨이 VG Nett는 체중감량클럽을 운영하며 무려 15만명으로부터 연간 559크론(90달러)의 회비를 받고 있다. 최근에는 축구 생중계 시청료로 최고 780 크론을 받았다. 물론 누구나 알 수 있는 똑같은 뉴스는 무료로 제공한다.

현재 WSJ 웹 사이트 트래픽은 NYT의 절반 밖에 안되지만 110만명 회원들에게 연간 콘텐츠 이용료로 80달러를 받고 있다. WSJ는 곧 CFO 등 일부 타깃 고객을 대상으로 전문 정보를 제공하는 ‘프리미엄 이니셔티브(premium initiative)’를 준비 중이다.

월 순방문자수 2,000만명에 이르는 뉴욕타임스도 일부 콘텐츠 이용료로 연간 55달러를 받는 방안을 검토 중이다. 시사주간지 타임을 발행하는 타임社(Time Inc.)는 올해 3월부터 타임닷컴, SI닷컴, CNN머니닷컴, EW닷컴 등의 콘텐츠를 8개월 동안 시험적으로 유, 무료 혼합으로 시험 서비스에 나섰다.

하지만 이것은 어디까지나 그동안 공짜로 제공해온 뉴스가 대상은 아니다. 껍데기만 바꿔서 아이튠스 모델-마이크로페이먼트(micro-payment, 소액결제, 건당 결제) 방식을 취한다는 것은 터무니없기 때문이다. 오로지 퀄리티 뉴스만이 살아남게 될 것이라는 가정에서 유료모델은 출발한다.

□ 관건은 뉴스에 대한 혁신 의지와 실천

아이튠스 모델은 소비자가 아이튠스 몰에서 소액을 지불하고 (음악)파일을 구매하는 형식이다. 신문업계는 지난 3월 애플이 발표한 아이폰 3.0 소프트웨어에 따라 월간 구독료로 뉴스를 이용하거나 전자책 구매도 가능해지자 한껏 고무된 바 있다(세계적으로 아이폰은 1,700만대가 팔렸고, 이 가운데 100만명이 한달에 5달러씩만 내도 6천만 달러가 된다. 국내에서도 아이폰을 비롯 스마트폰 시장이 열리기 직전이다).

물론 구독료(subscription)나 마이크로페이먼트 방식보다는 광고 모델이 유력하다는 의견도 적지 않다.

구글 CEO 에릭 슈미트는 지난 3월7일 미국신문협회(NAA) 회의에 참석 “독자가 원하는 콘텐츠를 생산하고 독자가 생산한 콘텐츠를 수집, 연결해주는 역할로의 혁신이 필요하다”고 강조했다. 결국 그러한 플랫폼을 구축해 광고로 돈을 벌어야 한다는 것이다.

이러한 견해는 신문업계가 좀더 적극적으로 온라인 미디어나 소셜 네트워킹 사이트에 대응해야 한다는 것과 연결돼 있다. 뉴욕타임스 R&D랩의 UI 전문가 닉 볼튼(Nick Bilton)은 “독자 개개인에 적합한 스마트 콘텐트(smart content)를 제공해야 한다”면서 “웹, 모바일, 거실 등 쓰리 스크린을 거점으로 뉴스를 바꾸는 실험을 하고 있다”고 말했다.

즉, 신문2.0(newspaper 2.0)이나 전자종이리더기 같은 완전히 다른 뉴스 서비스에 대한 고민을 하고 있는 것이다. 예를 들면 GPS(위치확인시스템)가 내장된 휴대폰으로 독자에게 해당 지역 뉴스를 제공하거나 집에서 인터넷TV로 신문을 볼 때 거리에 따라 활자크기를 달라지게 하는 방안 등이다.

미국내 2위 신문그룹인 허스트(Hearst)社 오너는 ‘100일 개혁(100 days of Change)'을 전한 직원 대상의 이메일에서 “저명인사가 자신의 견해를 밝힐 수 있는 플랫폼을 제공해야 한다”면서 “프로스포츠팀, 어머니 등 관심사가 같은 사람들을 묶어줘야 한다”고 역설했다.

□ 뉴스 유통 근본적으로 재검토할 때

시장내 경쟁자-향후에는 파트너들-와의 갈등도 풀어야 한다(워싱턴포스트는 구글과 협력방안에 대해 논의를 시작했다). 대표적으로는 포털사업자와의 관계를 재설정해야 한다. 국내에서는 네이버 뉴스캐스트나 다음의 블로그 뉴스처럼 언론사 뉴스나 기자 블로그를 직접 연결하는 보완책이 나왔지만 신문과 포털간 갈등은 오히려 증폭되고 있다.

구글에 맞선 벨기에나 덴마크의 신문사들의 경우 아직 최종적인 결정이 난 것은 아니지만 소송이 거듭되고 있다. 이같은 분쟁을 거치며 언론사의 매출이 늘어난 것은 결코 아니다. 하지만 시장 분석가들은 “중요한 것은 유럽의 주요신문들이 ‘괴물 공룡’한테 쉽게 밟혀 죽지 않게 됐다는 점”이라고 말한다.

또다른 과제는 지금보다 더 빠른 속도를 유지하며 멀티플랫폼으로 향해야 한다는 점이다. WSJ는 지난달 애플 앱스토어에 뉴스 어플리케이션을 등록하고 서비스를 개시했다. 뉴욕타임스와 USA투데이에 이은 것으로 ‘현재까지는’ 무료다. WSJ는 이에 앞서 지난해 8월 블랙베리폰을 통해 뉴스 서비스를 해왔다.

WSJ가 처음으로 아이폰에 등장했을 때 오라클(Oracle) 배너 광고가 유치됐지만 뉴스 자체에 대한 유료 서비스는 전혀 없었다. 아이폰과 애플스토어의 정책이 바뀌면서 주목받고 있지만 웹 사이트를 포함 뉴스 유통 전반에 대한 재조정이 요구되고 있어 쉽지만은 않을 것으로 보인다. 그래서 루퍼트 머독이 연일 ‘유료’를 강조하는 것도 군불 지피기라는 관측이 나온다.

지난 6일에는 아마존의 세 번째 전자종이 단말기 ‘킨들DX'가 공개됐다. 디스플레이 사이즈가 9.7인치로 A4용지와 비슷하다. 2008년에 출시된 킨들2의 사이즈 6인치에 비해 화면이 50% 이상 커져 신문이나 잡지를 읽기에 넉넉하다.

유럽과 미국 그리고 아시아권에선 일본의 주요 신문사들이 전자종이리더기에 관심을 갖고 있는 것을 감안할 때 킨들DX는 이 단말기의 기술진화를 예측하고 소비자들의 기호를 파악하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 이번 버전에는 PDF 형태로 제공돼 종이신문 편집형태(UI)를 유지할 수도 있다.

□ 시장과 오디언스는 어떤 것에 반응하는가

하지만 매출의 70%를 아마존이 가져가는데 대해 참여 신문업계의 불만이 커지고 있다. 이런 가운데 일단 뉴욕타임스, 브스톤글로브, 워싱턴포스트 등 3개 신문은 신문이 배달 안되는 지역 구독자에 한해 장기 구독을 조건으로 장기할인에 나서는 판촉전에 돌입한다. 현재 아마존은 37개 신문의 뉴스를 평균 월 10달러 안팎 선에서 유료로 제공하고 있다.

하지만 올 여름부터 판매할 예정인 킨들DX 가격은 498달러(한화 약 60만원)로 가격 경쟁력이 아주 낮은 편이다. 지난 4월 출시된 삼성전자 미니노트북(넷북) N310(NT-N310-KA160)은 10인치 와이드 화면에 하드용량 160GB로 가격은 70만원대다. 이 가격대라면 소비자들은 킨들DX보다는 다른 디바이스를 택할 가능성이 높다(넷북 가격은 더 떨어질 것으로 예상된다).

시장에 쏟아지는 다양한 디바이스와 인터페이스, 콘텐츠와 요금제들은 조금씩 우열이 드러날 수밖에 없는 셈이다. 지난 2006년 삼성, MS, 인텔이 공동으로 제안한 초소형 PC 플랫폼인 UMPC(Ultra Mobile PC)는 틈새를 구축하는데 그치다가 MID(Mobile Internet Device)로 진화했다.

시장조사기관 스트라베이스(STRABASE)는 UMPC는 발열과 소음, 짧은 배터리 지속시간, 비싼 가격 등의 단점으로 시장에 안착하지 못했다고 진단한다.

MID의 경우는 4~6인치의 화면크기로 스마트폰보다는 크지만 음성통화 기능이 없는게 아쉽고, 아이폰에서도 멀티미디어 기능, 인터넷 풀 브라우징이 가능하고, 더 많은 리소스가 요구되는 작업은 미니노트북이 유리해 ‘낀 신세(Tweener)’가 될 것이란 부정적 의견도 곁들였다.

|

|

스마트폰 |

MID |

UMPC |

넷북 |

|

화면크기 |

2.5~3.5(인치) |

4~6 |

6~8 |

8~10 |

|

무게 |

100g 내외 |

300g 내외 |

500~800g |

800g~1.2kg |

|

배터리 성능 |

24시간 이상 |

6~8시간 |

2~4시간 |

3~6시간 |

|

서비스 및 기능 특성 |

음성통화/멀티미디어 |

멀티미디어 |

멀티미디어 |

멀티미디어/정보작성 |

|

가격대 |

애플 아이폰 600~900달러 |

노키아(N810) 390~455달러 |

삼성 Q1EX 770달러 |

550달러 |

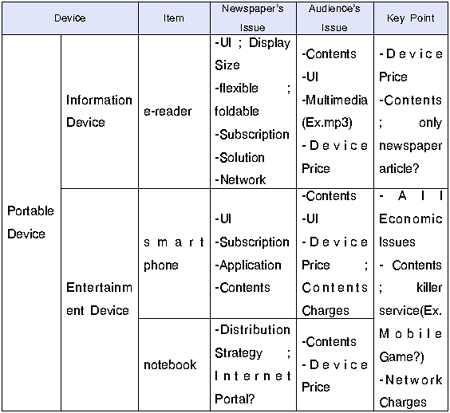

다양한 휴대 단말기들이 나오고 있지만 종이신문이 생산하는 뉴스와 최적화한 UI, 요금제를 가진 기기는 없었다. 그 역으로 신문업계는 이러한 디바이스에 최적화한 서비스를 제대로 고민한 적이 없었다. 이러는 사이 이용자들은 다른 플랫폼에서 손쉽게 뉴스를 획득하는 데 익숙해졌고 휴대 단말기에서의 뉴스는 유의미한 비중을 차지하지 못했다. (스트라베이스 자료 재가공)

□ 뉴 디바이스가 신문을 구원하는가?

일본 산케이신문이 지난해 12월 신문지면을 읽을 수 있는 아이폰용 애플리케이션을 선보였다. 매일 오전 5시에 업데이트된다. 3단계에 걸쳐 화면 확대가 가능하다. 종이신문을 그대로 옮긴 아이폰용 산케이신문은 당시 다운로드 순위 1위를 차지했다.

산케이신문은 이와 함께 PC용 산케이 넷뷰(Sankei Netview) 서비스를 제공 중-조선일보 아이리더(ireader), 중앙일보 뉴스리더(news reader), 뉴욕타임스 타임스리더(times reader)와 같은 것으로 PC에서 신문을 보듯 뉴스를 볼 수 있도록 하는 어플리케이션-에 있다.

2005년 리뉴얼한 플래시 방식의 ‘산케이 뉴스뷰(Sankei News View)'의 경우 일주일 분의 신문을 볼 수 있는 서비스는 월 300엔, 1개월 분을 볼 수 있는 서비스는 월 400엔으로 저렴하지만 이용자 수는 수만 명에 머무르고 있다. 성공적이라고 볼 수 없는 대목이다.

이에 대해 스트라베이스(STRABASE)는 지난 1월 “아이폰 서비스 같은 무료 서비스의 증가는 필연적으로 유료 구독자 수의 감소세를 가져올 것이고, 결국 아이폰 서비스 유저가 증가한다고 해도 유료 신문 발행부수가 감소한다면 지면광고 영업과 구독료 수입면에서 유리할 것이 없다”고 진단한다.

단순한 신문지면 기사 전재는 정답이 아니라는 것이다. 휴대 단말기의 특성을 반영한 콘텐츠 제공은 필요충분조건이다.

USA투데이의 경우 뉴스를 전자메일, 텍스트 메시지, 트위터(Twitter)로 공유하는 등 다양한 뉴스가공과 유통을 구사하는 한편, 메이저리그 야구, NBA 등 주요 경기 스코어를 실시간으로 확인할 수 있고, 유저 현재 위치의 일기예보 등을 제공하는 특화 서비스를 제공한다.

□ 시장과 이용자 파악이 급선무

국내에서도 이용자와 시장의 니즈를 제대로 알아야 한다. 일단 국내 모바일 콘텐츠별 이용률에서는 뉴스의 비중이 절대적으로 낮다. 오히려 실시간 교통정보나 지도검색, 날씨정보, 증권정보 등 생활밀착형 콘텐츠의 수요가 높다. 동영상, 게임, 먼화 등 엔터테인먼트 콘텐츠도 뉴스보다 3배 정도 많이 이용한다.

LG텔레콤의 OZ 상품 연령대별 이용현황에 따르면 벨소리, 배경화면 다운로드가 3G폰 이용자중 90%가 이용하는 반면 뉴스는 9.8%에 그쳤다. OZ가입자의 연령을 보면(올해 2월 기준) 10대와 20대가 전체의 46%로 절반 가까이를 차지한다. 하지만 유선 인터넷상의 방대한 무료 콘텐츠를 1GB까지 이용할 수 있는 OZ요금제에는 3월말 현재 62만명이나 가입했다.

적당한 가격과 다양한 콘텐츠는 시장을 움직이는 것이다. 하지만 무료로 유통하는 기존 뉴스가 웹에서 엄연히 존재하기 때문에 풀 브라우징이 가능한 스마트폰에서 과금하기란 불가능하다. 최근 신문업계가 앞다퉈 제공 중인 영상뉴스도 데이터서비스 한도 용량 초과로 쉽지 않다. 뉴스라는 형식으로는 그 무엇도 녹록치 않은 것이다.

2007년 11월 출시된 아마존 킨들도 당초 업계의 예상보다는 훨씬 많은 수요를 일으키고 있지만 국내에서는 어떤 양상을 보여줄지 낙관하기 이르다. 아직 시장 초기 단계에 불과하고 (스마트폰 출시 이후의 상황은 살펴봐야겠지만) 뉴스가 킬러 콘텐츠로 대럽받지 못하는 다른 휴대 단말기의 조건도 참작해야 한다.

해외 시장의 경우 스마트폰 보급대수가 기하급수적으로 늘면서 향후 전자책 시장의 확산이 스마트폰 등 휴대전화 단말에 달린 것 아니냐는 지적도 나오고 있다. 여기에 아마존 킨들이나 소니(PRS-505)보다 저렴한 전자종이 리더기(Foxit Software의 eSlick Reader)도 시장에 소개된지 오래다.

바야흐로 무수한 디바이스와 그 디바이스간 컨버전스로 콘텐츠에 대한 고민의 겨를이 없는 것이 오늘날 시장의 흐름이다. 뉴스 공급자인 신문기업과 뉴스 등 콘텐츠 소비자들은 당연히 많은 변수들을 고민할 수밖에 없다. 그러나 거기에는 메꿀 수 없는 간격이 있기 마련이다.

뉴스가 어떤 단말기에 탑재되느냐에 따라, 또 뉴스의 가치를 높이는 전략에 따라 뉴스의 미래는 달라질 수 있다. 물론 공급자와 수용자 사이에 뉴스를 보는 인식 차이는 존재한다. 이 차이를 좁히는 최적화한 모델을 만드는 것이 가장 중요하다.

당장에는 뉴스 이용요금에 대한 이슈가 불거지겠지만 본질적으로는 뉴스 유통전략에 대한 재검토가 불가피하다. 웹의 무료 뉴스를 어떻게 할 것인지, 그리고 유료로 전환할 경우 퀄리티 뉴스는 어떻게 생산할 것인지, 독자들을 어떻게 세분화하고 타깃 마케팅을 할 것인지 등에 대한 논의가 중요하게 부상할 것이다.

이용자들은 결국 신문을 비롯한 뉴스 미디어가 얼마나 필요한 정보를 적재적소에 제공해주느냐, 그리고 그 가격은 합리적인가에 의해서 선택권을 행사할 것이기 때문이다.

문제는 이용자들의 기호를 파악하는 일이다. 검증이 된다면 WSJ가 올 가을께 도입 예정인 ‘마이크로 페이먼트’ 시스템 같은 유료 서비스의 기획이 가능하다. 물론 다양한 디바이스로 확대 적용이 가능하다. 저널리즘의 신뢰를 확보한 신문이라면 시카고 트리뷴의 ‘시카고 나우’처럼 소셜 네트워크와 접목해 거대한 영향력을 행사하는 비즈니스를 구상해볼 수도 있을 것이다.

‘뉴스페이퍼 넥스트 2.0 보고서(Newspaper Next 2.0)’는 뉴스의 정보 전달에 그치던 전통적인 신문의 역할을 뛰어 넘어 복합적인 정보 및 유대기관(Information and Connection utility)으로 도약할 것을 주문한다. 온라인 미디어를 정점으로 한 신문의 변화전략에는 단순히 뉴스의 유통, 재가공의 이슈가 존재하는 것이 아니라 핵심 노드(node, 네트워크상의 접점)와 연대해야 한다는 과제가 제시돼 있는 셈이다.

그것은 뉴스를 충만하게 하고 뉴스 미디어의 미래를 위해 반드시 필요한 신문의 혁신 이슈다. 또 그것은 지금까지 제기된 기자-자원-조직의 혁신이라는 내부적 문제에서 한정되지 않고 시장 및 이용자와 정교한 소통을 강력히 요구한다는 점에서 버겁고도 결정적인 과제이다. 21세기 신문의 뉴스와 비즈니스는 바로 그 과정에서 가치를 획득하게 될 것이다.

'뉴스미디어의 미래' 카테고리의 다른 글

| 미디어법안 통과 이후의 전망 (2) | 2009.07.22 |

|---|---|

| 뉴스 미디어 산업의 미래를 이야기합니다 (2) | 2009.07.09 |

| 신문산업, 거대한 전환기에 섰다 (6) | 2009.05.18 |

댓글