UCC에 대한 고민이 뜨겁다. 웹2.0의 시대, 포털사이트를 중심으로 이용자 참여 콘텐츠의 무대도 확대되고 있다. 그러나 전통매체가 UCC를 껴안으려는 노력은 상대적으로 빈곤하다.

특히 신문기업의 UCC 활용 전략은 여전히 시민기자나 블로그 개설, 기사댓글 등의 형태에서 그치고 있다. 더 확대될 가능성은 있지만 신문기업 내외부에서 이것을 제대로 발전시킬 수 있겠는가는 회의적이다.

이것을 한 사회가 축적해놓은 '미디어 문화'라는 틀로 들여다 보면 전통매체 즉 올드미디어의 UCC의 발전이 왜 어려운 것인가를 가늠할 수 있다. UCC란 것은 이용자들이 자발적으로 참여, 창조적으로 콘텐츠를 만드는 유연한 시스템이라고 할 수 있다.

한국에 존재하는 개별 신문기업을 하나의 그릇으로 볼 때 이 그릇에 무엇을 담을 것인가 고민하는 이용자들은 많지 않다고 보여진다. UCC의 주도적인 층이 마니아층이고 M세대이며, 디지털노마드층이라고 할 때 이들을 수용할만한 넉넉하고 유연한 신문기업이 존재하지 않기 때문이다.

한국의 신문기업은 정파적으로 매몰돼 있고 이념지향이 강하다. 일부 신문의 경우 구독자간의 관계도 '묻지 마' 정서처럼 다분히 비논리적으로 결합된 상태에서 콘텐츠를 향유하고 있다.

자족하면 되고 자위하면 되는 신문 커뮤니티가 기업과 소비자간에 형성돼 있는 것이다. 이런 곳에서는 UCC라는 개방적인 폼이 어울리지 않다. 보수논조를 쏟아내는 신문사에 통일지향적인 콘텐츠를 올리는 이용자도 없을 것이고, 받아들이려고 하지도 않을 것이다.

결국 산업적이고 부가가치가 높은 UCC는 신문 바깥에서 진전될 수밖에 없는 환경이다. 따라서 관련 커뮤니티를 사들인다든가, 아니면 브랜드가 탈색된 새로운 사업 모델을 구상하는 것이 낯설지 않게 됐다.

콘텐츠 생산 및 소비라는 것은 미디어가 존재하는 사회 문화와 함수관계에 있다. 그 문화의 형식, 내용 등 수준과 총량에 따라 결정된다고 할 것이다. UCC가 신문 등 전통매체에서 활성화되지 않는 것은 신문 문화가 존경스럽지 않기 때문이다.

미국사회에서 뉴욕타임즈나 월스트리트저널의 의미는 한국사회의 A신문과 B신문과는 또 다르다. 아무리 뉴미디어가 신문시장을 점령한다고 해도 사라지지 않는 가치가 해외의 '권위지'에는 배여 있을 것이다.

그것은 세계적인 권위지들이 디지털 미디어 전략을 잘 짜놓은 측면도 있겠지만, 그 사회와 구성원들이 신문에 대해 남다른 애착을 가질 수밖에 없는 설득력을 갖고 있기 때문이다.

한국사회는 분단체제가 형성된 이후 고도 성장을 거쳤고, 민주화를 지나면서 전통매체들이 사회 구성원과 도덕적으로, 정신적으로 끈끈한 유대감을 형성할 수 없는 척박한 상황이었다.

다시 말해 신문이 코카콜라나 나이키처럼 '브랜드'로서 보편적으로 상식적으로 인식된 상품이 아니라 어떤 특정한 맥락에서 수용되고 성장한 측면이 적지 않다. A신문은 지나치게 권력지향적, 냉전적이며 B신문은 친기업적이라는 비평이 끊이지 않는 점도 엄연한 한국의 미디어 문화다.

따라서 오늘날 오픈미디어 환경에서 논의되는 UCC가 신문기업과 결합하기는 상당한 진통이 있을 수밖에 없다. 즉, 신문 콘텐츠를 소비하는 독자들의 문화, 그것을 담고 있는 사회의 수준에 따라 결정될 것이기 때문이다.

미국사회에서 '신문은 죽었다'는 경고가 나오고 있지만 아직 미국사회는 신문의 진부함과 고색창연함을 수용할만한 그릇의 위용이 건재하다. 미국인들은, 일본인들은 신문을 사랑한다. 그러나 한국에선 아니다다. 한국에서는 신문을 어떤 상황에서도 애용할만한 문화란 존재하지 않는다.

오늘날 젊은 세대에게는 그러한 경향은 더욱 강화된다. 50대가 A신문을 포기하지 않는 습성이 존재한다면 20~30대는 신문없이도 불편하지 않는 새로운 채널들이 널려 있다. 신문은 더 이상 보편적인 상품이 아닌 상태이다.

물론 국내의 경우만 그런 것은 아니다. 그러나 한국사회의 신문의 위기는 보다 가혹한 상황이다. 이 시대 뉴스 소비자들이 감동할 저널리스트도, 언론도 존재하지 않는다. 단지 정파적인 분리와 잣대만이 통용되는 신문만이 있기 때문이다.

A신문은 이미 한국사회가 정의한 지난 역사의 평가를 거부하고 있다. B신문은 과거 잘못된 곡필을 감추고 있다. 특히 이처럼 신문을 양심적으로 사랑할 근거가 없다.

한 사회가 얼마나 다양성을 갖고 있는가, 그리고 창의적인가는 미디어 기업이 보유하고 있는 콘텐츠와 전략에서 옅볼 수 있다. 천편일률적인 논평과 기사가 넘실대는 신문기업에서는 도저히 UCC라는 다원적인 기제가 들어설 틈이 없다.

시장과 소비자들 역시 문제가 없는 것은 아니다. 서로를 인정하고 평가하며 적극적으로 껴안으려는 태세가 부족하다. 9.11 테러의 음모론을 담은 'Loose change'라는 동영상은 미국 사회에서나 가능하다.

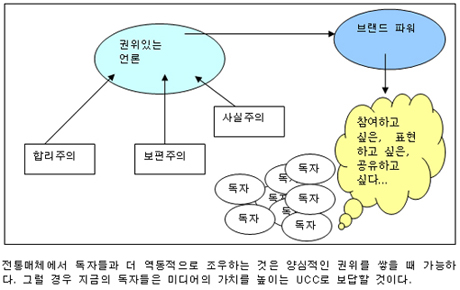

한국의 전통매체는 수정주의나 합리적인 잣대 등 새로운 시각을 깊이 있게 받아들이려 하지 않는다. 주류의 이해만을 관통하려는 전통과 권위도 강고하다. 하지만 오늘날의 미디어 환경은 일방적으로 콘텐츠를 수용하던 소비자들이 창조자가 돼 있다.

그것이 UCC라는 흐름으로, 시민기자라는 양태로 이미 기존 언론을 위협하고 있다. UCC를 생산적으로, 산업적으로 활용하려는 다양한 시도들이 미디어 기업 내부에서 일어나고 있지만, 권위적이고 폐쇄적인 신문기업은 아직 주저하고 있다.

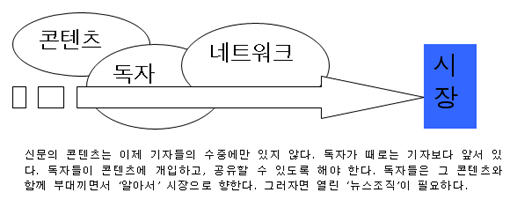

UCC는 이제 미디어기업에겐 콘텐츠의 활력이라는 측면에서, 그리고 새로운 시장의 출구라는 측면에서 다뤄지고 있다. 보다 창의적이고 전문적인 콘텐츠를 요구하고 있다.

최근 일부 블로그와 커뮤니티를 중심으로 UCC의 내용과 형식이 진일보하고 있는 것이 사실이다. 이것을 신문기업이 제대로 할용하기 위해서는 스스로 재부팅을 할 필요가 있다.

신문기업은 다시 태어나지 않으면 UCC의 흐름에서 비주류가 될 수밖에 없다. UCC는 기본적으로 한국신문이 취해온 권위와 오만과는 다른 맥락의 것이기 때문이다. UCC는 신문이 지금까지 가진 권위를 조롱하고 콘텐츠를 비판하고 있기 때문이다.

한국사회에서 만개하고 있는 UCC의 흐름을 신문기업이 전향적으로 끌어내기 위해서는 지식대중의 충분한 호감을 받지 않으면 어렵다. 그것도 시장 내외에서 해당 신문의 브랜드가 평균적으로 인식되고 있어야 한다.

신문기업의 UCC가 살려면 언론사의 브랜드 파워가 필요하다는 말이다. 그러나 지금 일부 신문이 갖고 있는 브랜드 파워는 지나치게 정파적이며 이념적이다. 이것은 시장의 평균과는 거리가 있다.

UCC와 친화적인 브랜드 파워는 시장 내외에서 평균적으로 확보되는 객관성, 공정성, 전문성, 미래지향성, 개방성 등에 의해 형성되는 것이다. 신문기업이 그러한 콘텐츠를 만드는 인식과 조직구조를 갖고 있어야 UCC의 다원적인 측면이나 역동성을 담아낼 수 있는 수렴구조가 형성된 상태라고 할 수 있다.

UCC 기반은 오픈 미디어로 지식대중으로 성정하는 콘텐츠 소비자인 동시에 창작자들을 담아내려면 통이 커야 한다. 현재까지 UCC가 활발히 형성된 곳은 기존 매체가 아니라 포털사이트나 블로그 커뮤니티에서 이뤄지고 있다.

시민기자제나 UCC를 이야기하면서 전통적인 신문기업이 큰 성공을 거두지 못한 것은 결국 잘못된 준비때문이다. 자위하고 배설하는 독자들을 맞이하는 대부분의 신문사 사이트에서 미래는 없다. 그것으로 여전히 ‘우세하다’는 판단을 하고 있는 것도 호기에 다름아니다.

신문을 인쇄하고 의기양양하던 과거를 버리고 그간 신문의 논조와 태도를 자숙, 비판하는 열린 자세로부터 새롭게 혁신할 때 콘텐츠도, 브랜드도, 독자도 다시 살아난다. UCC는 그럴때만이 신문기업의 가치로서 작동할 수 있을 것이다.

지금은 오만이 사라진 시대다. 누가 10분 넘게 신문을 보고 있는가? UCC는 새로운 세대를 영접하기 위한 인식과 조직의 혁신을 강렬히 주문하는 메시지다.

'Online_journalism' 카테고리의 다른 글

| UCC와 미디어 (0) | 2006.07.10 |

|---|---|

| 시민저널리즘의 발전을 위한 제언 (0) | 2006.07.03 |

| [펌] 월드컵 맞아 'UCC 잡기' 붐 (0) | 2006.06.19 |

댓글